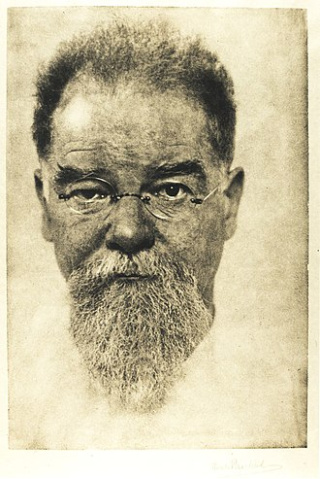

"Enorm talentvoll ist er" - Max Klinger

"Enorm talentvoll ist er." Dieses Zitat vom Künstlerfreund Johannes Brahms weist auf den regen Austausch Klingers mit zeitgenössischen Musikern und Schriftstellern hin. Nicht nur von ihnen wurde er sehr geschätzt.

Als der Bildhauer, Maler und Grafiker Max Klinger 1902 die Großplastik „Beethoven" aus Bronze und Marmor vollendete, stand er im Zenit seines Ruhmes und Erfolges, als „einer der Künstler aller Zeiten" zum nationalen Mythos verklärt. Entgegen den Künstler - Mythen zu seinen Lebzeiten. Dieses Meisterwerk Klingers wurde im April 1902 in der Ausstellung der Wiener Sezession gezeigt. Der Leipziger Kunstverein, die Stadträte, voran der Oberbürgermeister Dr.Tröndlin, waren beunruhigt, dass der Beethoven in Wien bleiben könnte. Ein Komitee hatte den Auftrag, die enorm hohe Kaufsumme zu beschaffen und den Ankauf des Werkes für Leipzig zu sichern. Heute wird dieses Hauptwerk im Museum der bildenden Künste in Leipzig gezeigt. Klingers Ruhm jedoch verblasste rasch. Zu seinem 100. Geburtstag war er fast vergessen. Klingers Schaffen gewann neue Aktualität, insbesondere seine Graphik - Zyklen unter surrealen Aspekten. Keine geringeren als Salvador Dali, De Chirico und Max Ernst hatten sich darin vertieft.

Für den Direktor Stefan Weppelmann ist die Skulptur „Beethoven“ die „Mona Lisa“ des Museums der bildenden Künste in Leipzig. Der neue Direktor übernahm sein Amt im Januar 2021. Er setzt nun durch, dass die über sechs Tonnen schwere Skulptur in den Eingangsbereich des Museums umzieht. Nachts soll das auf einem Postament aus Muschelkalk-Platten gesetzte Kunstwerk so angestrahlt w erden, das es von außen sichtbar und erlebbar wird.

Die überwiegend abgelehnte Beethoven-Skulptur von Markus Lüpertz, vom Volksmund „Knethoven“ genannt, wird ab 15.11.2021 abtransportiert, der Leihvertrag ist ausgelaufen.

Max Klinger wurde am 18. Februar 1857 in Leipzig geboren - es ist in der Kunstgeschichte ein bedeutungsvoller Tag, der Todestag des Michelangelo. Der Vater, der Seifensiedermeister Heinrich Louis, von den Leipzigern „Seefen - Klinger" genannt, besaß das Grundstück auf der Petersstraße, wo er anstelle des Geburtshauses 1887/88 einen repräsentativen Neubau von Arwed Roßbach errichten ließ. Nachdem Max die Realschule in Leipzig besucht hatte, unterstützte der einfühlsame Vater die künstlerischen Ambitionen des begabten Sohnes, der an der Kunstschule in Karlsruhe und an der Akademie der Künste Berlin studierte. Bereits 1878 stellte er erste Bilder auf der 52. Ausstellung der Königlichen Akademie zu Berlin aus. Ab 1879 übersiedelte Klinger nach Brüssel, nach München und Berlin, um schließlich drei Jahre seinen Wohnsitz in Paris zu nehmen (1883-1886). Der materielle Wohlstand von zu Hause aus erlaubte ihm Bildungsreisen nach Italien, nach Rom und Sizilien, nach Griechenland und London. Diese lassen ihn zum Weltenbürger reifen, der bildende Kunst vor Ort studierte.

Schon 1886 fertigt er die ersten Gipsmodelle seiner bedeutenden Werke „Beethoven" und „Salome" an. Seine kontinuierlich ausgestellten Werke, beispielhaft dafür „Überfall an der Mauer", „Die blaue Stunde"und „Die Kreuzigung Christi", sorgen für Furore und machen ihn berühmt. Berufungen in die Akademie der Künste in Berlin und an die Akademie der Graphischen Künste in Leipzig und hohe Auszeichnungen folgen.

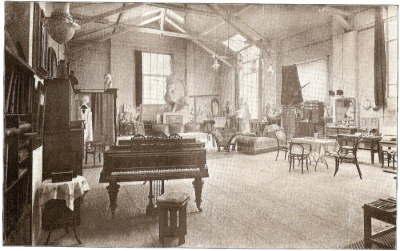

Schließlich lässt er sich ab Dezember 1896 wieder in Leipzig nieder. Er bezieht das nach seinen Plänen neu gebaute Atelier neben dem väterlichen Grundstück, wo Heinrich Louis bereits 1868 in Plagwitz am Elsterfluss ein Grundstück gekauft hatte und eine Villa im Stil der Neorenaissance erbauen ließ. Das Atelierhaus wird im 2. Weltkrieg zerstört; es ist von einer Religionsgemeinde wieder aufgebaut und wird heute von ihr genutzt.

Aus der Begegnung mit der Schriftstellerin Elsa Asenijeff (1868-1941), einer gebürtigen Wienerin, im Jahre 1897 entwickelt sich eine Lebenspartnerschaft, die fast 15 Jahre andauert und in der 1900 die einzige Tochter Max Klingers Desirée geboren wird. Elsa begleitet den Künstler in seinen entscheidenden Jahren bis zum internationalen Durchbruch. Sie verfasste eine bis heute gültige Werkmonographie zu Klingers „Beethoven". Der Künstler hat Elsa Asenijeff wiederholt gemalt und eine lebensgroße Porträt- Büste aus farbigem Marmor geschaffen, die zu seinen ausdrucksstärksten Werken gehört. Andere Porträt - Büsten werden berühmter, die von Franz Liszt für das Gewandhaus zu Leipzig, von Friedrich Nietzsche, Richard Wagner und Richard Strauß. Nach dem Bruch Max Klingers mit Elsa Asenijeff leidet diese an einer psychischen Erkrankung. Der Rat der Stadt sorgt für ihren Unterhalt und lässt sie in Psychiatrischen Kliniken unterbringen, zuletzt in Bräunsdorf in Sachsen, wo sie 1941 stirbt.

Den Auftrag für ein Richard - Wagner - Denkmal erhält Klinger von seiner Vaterstadt 1904.

Für die Errichtung fand 1913 eine feierliche Grundsteinlegung am Fleischerplatz, in der Innenstadt, statt. Das unvollendete Postament, „Klingerwürfel" genannt, wurde dann 1924 im Klingerhain aufgestellt. Erst der 50. Todestag Richard Wagners veranlasste die Stadtväter, voran Oberbürgermeister Dr.Goerdeler, die Denkmalsvollendung voranzutreiben. Am Elsterflutbecken auf den Frankfurter Wiesen sollte eine Denkmalsanlage von der Größe des Dresdner Zwingers entstehen. Das Vorhaben scheiterte erneut. Heute wird zwischen den Wagner - Anhängern über die Vollendung des Denkmales und den Ort der Aufstellung wieder heftig gestritten. Wann wird diese unendliche Geschichte ein gutes Ende finden?

Max Klinger erwirbt 1903 ein Weinberghäuschen in Großjena bei Naumburg. Gertrud Bock, seit 1911 sein Modell, heiratet Klinger 1919, nachdem er einen schweren Schlaganfall erlitten hat. Sie wird ihn bis zu seinem Tode am 04. Juli 1920 pflegen. Seinem Wunsche entsprechend wird er auf dem Weinberg in Großjena beigesetzt. In Deutschland und im europäischen Ausland wird große Anteilnahme gezeigt. So brachte der Pariser „Figaro" einen Artikel mit der Überschrift heraus:

„Un grand barbare".

Quellen

Leipziger Blätter. Sonderausgabe Max Klinger. 2007

Vogel, Julius: Max Klinger und seine Vaterstadt Leipzig. Leipzig 1923

Wega Mathieu, Stella: Max Klinger. Frankfurt a. M. 1976

Schlesinger, Joachim: Leipzig. Herausgegeben von Dr. Hans-Jürgen Leonhardt. Leipzig 2003